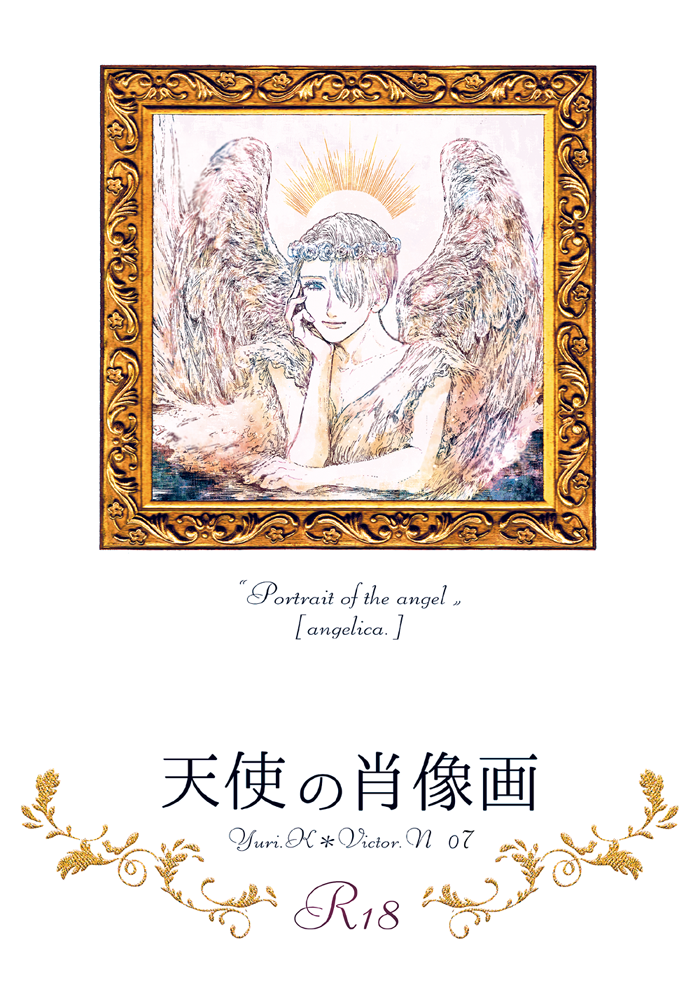

[天使の肖像画]

勇ヴィク本

A5/48P/R-18

サンクトペテルブルクに拠点を移して一ヶ月。殺風景な部屋を彩るはずの絵画に魅せられ、正気を失ってしまう勇利と、それに戸惑うヴィクトル。ホラーテイストです。

表紙をk様に描いていただきました!

A5/48P/R-18

サンクトペテルブルクに拠点を移して一ヶ月。殺風景な部屋を彩るはずの絵画に魅せられ、正気を失ってしまう勇利と、それに戸惑うヴィクトル。ホラーテイストです。

表紙をk様に描いていただきました!

サンクトペテルブルクに勇利と共に戻って一月。まだ路肩に氷が残る、五月初旬。日本の長谷津とは違い、まだこちらは肌寒い日が続いていた。

「勇利、俺はそろそろ仕事に行くから」

小さなスケートリンクで声を張り上げると、わんと反響する。フェンスに上半身を乗り上げて手を振ると、リンクの真ん中で美しい円を氷に刻んでいた勇利は、ぴたりと立ち止まって了解したというように手を振り返した。光が差し込む小さな窓。青い色の空気。ここはアイスキャッスルはせつによく似ている。

「いってらっしゃい、帰ったらご飯は僕が準備するね」

「よろしく頼むよ」

ヴィクトルが仕事でリンクに立てない日もあることは今に始まったことではない。CMや雑誌のインタビュー、テレビに出演することもある。だが長谷津で過ごしていた間はそういうことがほとんどなかったから、毎日氷の上に立てないことがどうにも落ち着かなかった。たった一年に満たない間過ごした日本での生活は色々なことが新鮮で、ヴィクトルの中身を随分変えたと思う。

不義理をしたロシアのスポンサーに対する詫びにも近い詰まり気味の仕事たちに文句ひとつ言わず、ひとつずつこなしているのもきっと、己が変化したからだ。

狭い廊下をヴィクトルは出口へ移動する。

「やぁ、いつもありがとう」

木でできた扉の手前には小窓がある。それは料金所なのだが、その中にいるのはオーナーの妻である老齢の女性だ。人の出入りが多いホームリンクとは違い、このスケートリンクには平日の昼間という時間には滅多に人が来ないこともあり、彼女は内職をしていた。

「ヴィクトルさんのお役に立てるなら、いつでもどうぞ」

刺繍をしていたらしい女性は弛んだ肉の乗った瞼をゆっくりと持ち上げて、ゆったりと笑った。

ヴィクトルと、今シーズンから勇利も一緒に所属しているホームリンクには、厳密な練習時間が設定されている。オーバーワークを防ぐためと、キャパを超えている人数を氷の上へ立たせないためだ。人が増えるほど衝突事故の確率は上がってしまう。

愛想の良い女性に微笑み返すと、まだ中に勇利がいるからと言い残して建物の外へ出る。外へ出ると、建物の裏側が小さな道の向こう側に見える、殺風景な裏路地が目に入る。

ここは川向うにあるだだっ広い施設の中にある、ホームリンクではない。ヴィクトルが住むアパートのほど近くにある、私営の小さなスケートリンクだった。サイズは公式試合では使用できないほど小さく、客の姿もまばら。

それがヴィクトルにとって都合が良かった。顔が街中に知られているということは不便を感じることが多い。囲まれてしまい、ファンサービスに時間を奪われてしまうこともままある。

今も、扉からの出入りには気をつけるようにしている。最近はすぐに何でもかんでもSNSに情報が流れてしまう。

ここは、つまりヴィクトルと勇利の秘密の場所だった。オーナーを買収し、合鍵を持っているのは勇利。不安になるとすぐに練習したがる勇利のため。そして、一挙一動を監視するように見られるヴィクトルのためでもあった。

(いっそ自分のリンクでも作ろうかな)

練習のたびにヤコフに手間をかけさせるのは本意ではないが、どうにも競技復帰してから世間の目がやたらと熱く感じられる。

それは特に、勇利と一緒にいるときだ。いきなり休業して日本人スケーターのコーチになったと思ったら、そのスケーターをグランプリファイナルの銀メダルにまで伸し上げ、更に自らがライバルとなるも同義の競技復帰を宣言したとあっては、何もかもを面白く書き立てる必要があるマスコミにとって、甘い蜜を携えて自ら飛んできた蝶と変わらないのだろう。

「待たせたかな?」

秘密のスケートリンクを出て、コンクリートの道を右に折れたあと、角を二回曲がる。そこに待たせていた車に乗り込んだ。スポンサーが寄越した送迎車だ。

「いえ、お疲れ様です」

運転手は慇懃な口調で言い、車は静かにスタートする。今日はこれから雑誌のインタビューが二件待っている。写真撮影もあるから、きっと発売すれば勇利が喜ぶだろう。

(最初に本屋に連れて行ったとき、二時間も雑誌コーナーから動かなかったしね)

バックナンバーを舐めるように眺めていた勇利の丸まった背中を思い返してふっと笑ってしまう。勇利とは恋人同士だが、彼は年季が入ったヴィクトルファンでもあって、ヴィクトルは面映い気持ちを抱くことも多い。同じように、不満を抱くこともあるけれど。

(未だに、スケートを滑っているときにファンが見るような目で見てくるからなぁ……)

特に、こちらに渡ってきてからそれは顕著だった。これまではコーチとして勇利に教える立場だった。だが今はそれに加えて自らも選手として練習している。だからかもしれない。

これがライバルを見る、技を盗んでやるというような気持ちならばヴィクトルとてこんなに不満には思わないだろう。むしろ鼓舞されて気合も入る。

だが勇利はただただヴィクトルのステップやジャンプ、演技に魅入っているのだ。

-------------------------

ヴィクトルはゆっくりと立ち上がり、勇利の部屋に入った。

ふたりで使っている主寝室よりも奥まった場所にあるそこ。窓が左側にひとつと、扉の横にウォークインクローゼットがあるだけのシンプルな部屋は、奥側にあるベッドと、窓の下にある机と椅子以外には本当に何もなくて、ヴィクトルは物悲しい気持ちになる。

「勇利の部屋はいつ来ても殺風景だねぇ」

ウォークインクローゼットを覗いてみると、中はまだダンボールが積み上がった状態だった。衣服をまだダンボールから出している状態のようで、これは無理矢理でも休みを取らせてきちんと物を配置させるべきだろうと考える。

(それに……これだと、大きな喧嘩でもしたときに勇利はあっという間に出ていってしまえるじゃないか……)

心がざわつく。クローゼットの扉を締めて、何事もなかったようにベッドに腰掛けたけれど、そわそわとしてしまう。

手持ち無沙汰になって、傍らにあったリモコンを使ってライトの明度を絞る。部屋が薄暗くなると殺風景な部屋が見えなくなってほっとした。

(やっぱり、次の休みには勇利を買い物に連れ出そう。何か買うまで絶対に帰らないぞ)

「ヴィクトル?」

水が入ったペットボトルと主寝室から持ってきたらしいローションを持って勇利が部屋に入ってきた。その即物的なふたつに興奮を煽られ、じわ、と頬が熱くなる。

「勇利……こっちに来て」

スウェットの下だけを身に着け、筋肉がしっかり乗った腹や腕をむき出しにしているのを見ると、身体の奥からとろとろとした熱が生まれる気がする。もともと男が好きだったことはないのに、勇利の身体に欲情している自分の変化を、愛おしいと思う。

(勇利が好きだから、勇利の身体を見て高ぶるんだ)

勇利は扉を閉めた。廊下の間接照明の光が見えなくなり、部屋が一気に暗くなる。

リモコンを手放してひたと見つめ、勇利がやってくるのを待つ。見下ろしてきた勇利は眼鏡を外していて、でもこの暗がりではつけていてもさほど変わらないだろう。

「ヴィクトル……」

ペットボトルをベッドヘッドに、ローションを枕元に転がした勇利が覆いかぶさってくる。部屋が暗いとこちらも勇利の顔が見えない。けれど、こういうときの勇利がどういう表情をしているかはもう覚えている。

勇利はこちらをじっと見ようと眼力を強くし、きゅっと歯を食いしばっている。

そしておっかなびっくり、こちらに触れてくるのだ。

ヴィクトルは勇利の首に腕を絡ませて引き寄せた。あ、と小さな声が聞こえきる前に唇を重ねる。

「んん……」

迎え入れるように唇を開き、ぬるりと入ってくる温かい舌を絡め合った。勇利の舌は以前よりもずっと巧みに動いてヴィクトルを翻弄する。

「んっ、ふ、ぁぁ…、っあぁ……」

勇利の身体がぐっと体重を増したような気がして、押しつぶされるような快楽に浸る。

同時にバスローブ越しに胸元が触れ合い、熱が互いの間で行き来し合う心地よさに瞼を震わせた。

「ん、ヴィクトル、っ……」

体温が移った指輪をつけた右手が、ヴィクトルの身体を這い回る。勇利は上半身を少し浮かせてバスローブの合わせから手を中へ。筋肉でふっくらとしている胸を手のひら全体で撫でられる。

「ぁ、っ……んん」

まだ柔らかい乳首を手のひらで捏ねられると、すぐにぷくりと形を作ってしまう。芯を持った右の乳首を勇利はきゅっと摘んで、引っ張った。

「あっ!」

ぴりっとした刺激につい重ね合わせたままの唇から声を立てると、上から小さな笑い声が聞こえてくる。

勇利は唇を離すと、顔をゆっくりと下ろしていく。顎に軽く歯を立てたと思ったら首筋を舌でそろそろと撫でて肌を泡立たせ、盛り上がった鎖骨に音を立てて口づける。スマートな愛撫はヴィクトルが教えた結果で、心地よい刺激にヴィクトルはうっとりと目を閉じ、勇利の頭に甘えるように腕を絡めた。

「んっ……ふ、っ……ゆうり……」

勇利はバスローブを二の腕まで落として、顕になった胸元に顔を埋める。赤子のようにヴィクトルの乳首にむしゃぶりつき、カリッと歯を立てて刺激してくる。浮かんで落ちるような、波みたいな刺激が断続的に続き、腰がぴくぴくと持ち上がってしまう。

勇利と重なり合う性器は互いに兆していた。バスローブの合わせが乱れむき出しになっているヴィクトルのものと、スウェット越しの勇利のもの。触れ合うだけで我慢できるはずもなく、互いに腰を揺らめかせて刺激し合う。結果、不器用でもどかしい刺激になってしまい、それが焦燥感となってヴィクトルを余計に煽った。

「ゆうりぃ、やだ、……もっと……」

「どっち?」

苦笑交じりの勇利の声が胸元で聞こえ、カッと頬が熱くなる。勇利が余裕を持っていると、どうにも恥ずかしい。互いに没頭し合っていれば気にならないのに。

「勇利……もっと……」

だからヴィクトルは身を起こした勇利の顎に指を当て、するすると撫でながら強請る。

ごくん、と勇利が唾を飲み込んで、上下する喉仏を指先で感じた。勇利もヴィクトルに夢中になりかけていると知り、ゆっくりと笑みを深くした。

ローションを手のひらの上で温めた勇利は、もうぐずぐずに蕩けているヴィクトルの窄まりをまた濡らし始めた。

愛撫しながら興奮しているようで、荒い吐息が降ってくる。

「ん、ん……、ゆぅり、もういいから……」

ぐちゅ、ぐぷ、と粘った水音を立てる窄まりはもうとっくに勇利を受け入れる準備ができている。なのに勇利は久しぶりだから、と指がローションでふやけても解すのをやめてくれない。

「でもまだ……」

「あっ、もう……柔らかい、だろ……?」

仰向けで大きく開いた脚の付け根に手をやり、深く埋まっている勇利の手を掴んでぐちゅんと音が鳴るようにかき混ぜさせた。そのまま手を引っ張ってゆっくりと引き抜くと襞が逃がさないというように絡みついていたけれど、それは気づかないふりをして指を抜き去る。

「ぁ、……っ、ふぁ……」

慣らされすぎたせいで上手く閉じない窄まりは、息をするたびにこぷりとローションを漏らしはじめた。中の粘膜まで見えていそうな痴態を晒していることに自然と頬が染まる。そっと見上げれば、勇利も顔を真っ赤にしていた。

「あー……うん、そう、だよね」

ちらっと下を見れば、勇利の性器は赤黒く立ち上がり、幹に血管が浮くほど興奮しているようだった。スウェットはとうに脱ぎ捨てられて生まれたままの姿だ。

勇利は性器を自らの手で掴み、ごしゅ、と無意識に擦りはじめた。先走りで濡れた性器。これからこの凶暴なものが、ヴィクトルの中に入ってしまうのか。そう思うとじわりと涙が浮かびそうになる。

「いれるね……」

はあ、と吐息混じりの声で勇利は言いながら覆いかぶさってくる。その汗に濡れた身体を抱きしめながら、ヴィクトルは意識して多めに空気を吸った。

「あっ……ぅ、んん、っ…」

先端が入り込んだ瞬間、ぐっと腰ごと打ち付けるように押し入られて圧迫感に苛まれる。どうしても最初のカリの部分が入り込むときと、角度を調節しているときは、息をつい止めてしまうほど苦しい。意識して息を吸って吐き出し、出来る限り身体の力を抜く。息を深くしていたら、勇利の汗のにおいが鼻をくすぐる。男らしいそれが好きで、ヴィクトルは勇利の首筋に顔を埋めた。それが、痛みに耐えているように見えてしまったらしい。

「う、ヴィクトル……っ、いたい?」

やっぱりまだ早かったんじゃ、と言う勇利の背に腕を回してぎゅっと抱きしめた。苦しいけれど、痛みはさほどない。それに、これ以上慣らされると前戯だけで達してしまいそうで恐ろしかった。達したばかりのときに入れられると、痛みを伴う快楽に苛まれることになってしまうことをヴィクトルはもう知っている。

「だいじょうぶ、だから……っ、ぁ……もっと、……して」

持て余す長さがある脚を勇利の腰に絡め、内股ですりすりと甘えるように擦る。

「んん、っ……うん、ゆっくりね……」

勇利は自分に言い聞かせるように呟いて上半身を持ち上げつつ、シーツの上についた手を内側につき直す。ヴィクトルの顔の近くに置かれた手。それに甘えるように頬を擦らせれば、うっ、と喉から音がこぼれ落ちて面白かった。

「ゆうり、おっきくなった?」

「……っ、気のせい!」

「あ……んっ」

喚き立てながらぐっと腰を揺らされて、甘い声を上げてしまう。勇利は煽られすぎて頭が真っ白になっているのか、視線をふらふらと彷徨わせていた。こちらと目が合ってはぷいっと逸らされて少し面白くないけれど、からかったのはこっちだから仕方ないのか。

「ゆうり、もうちょっと、おく……」

ほしいよ、と囁けば勇利はごくんと唾を飲み込んで、その瞬間こめかみから顎まで汗が伝い落ちてヴィクトルの胸元でぱしゃんと弾ける。

「う、うん……」

- ≪ prev